さて、前回の記事を読んで、え?何それ?それだとDAE-51より性能悪くなってんじゃね?とお思いの方もいらっしゃると思います。

実際、Windnautsにも「設計で攻めて製作に無理させろ」って言ってくる人もいるくらいですし。

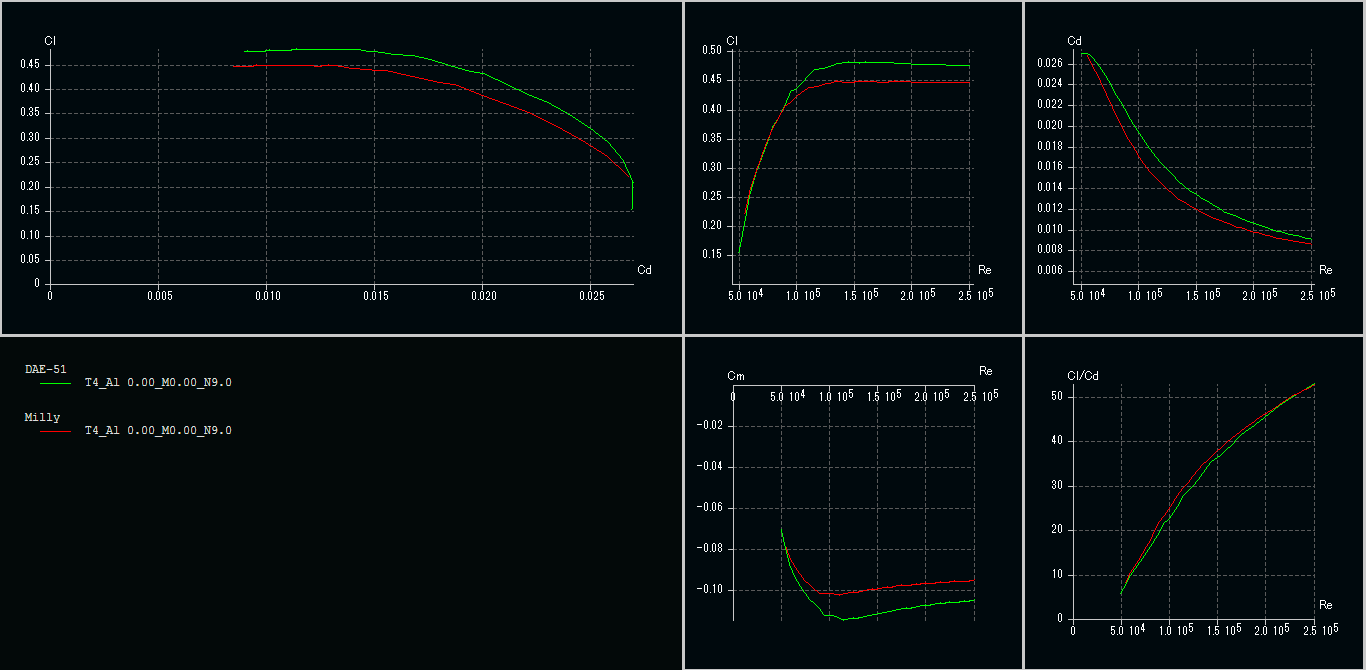

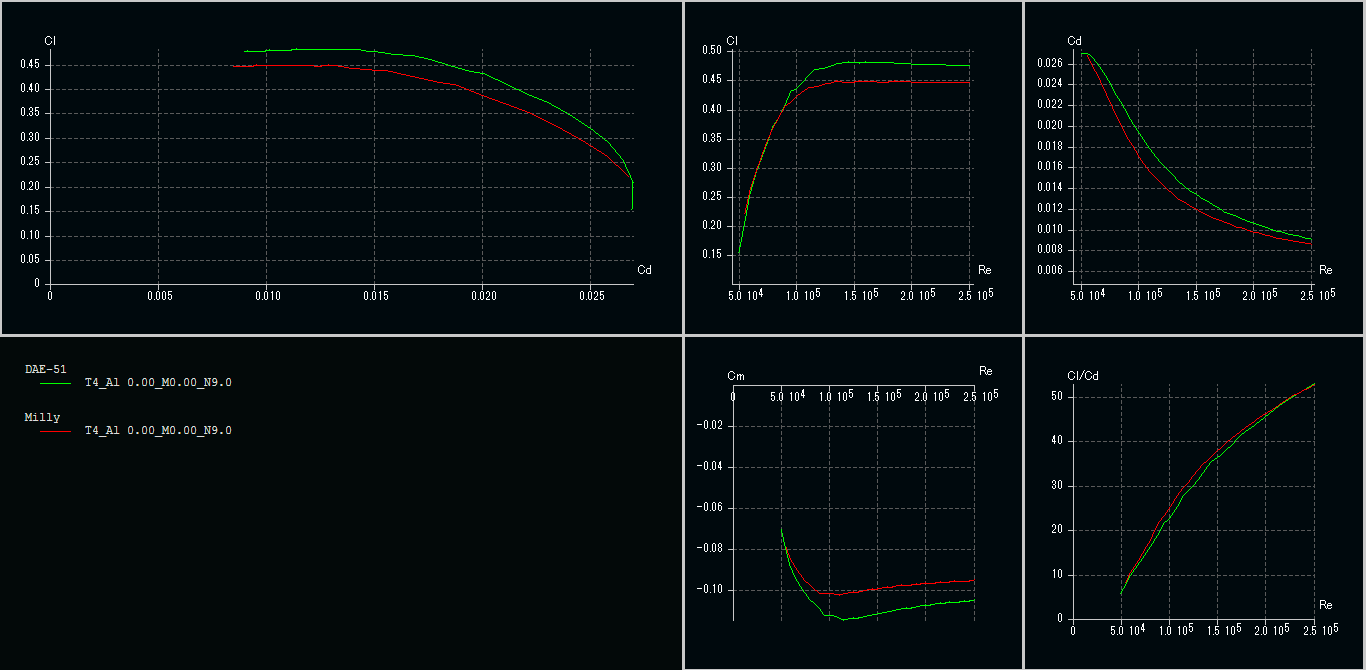

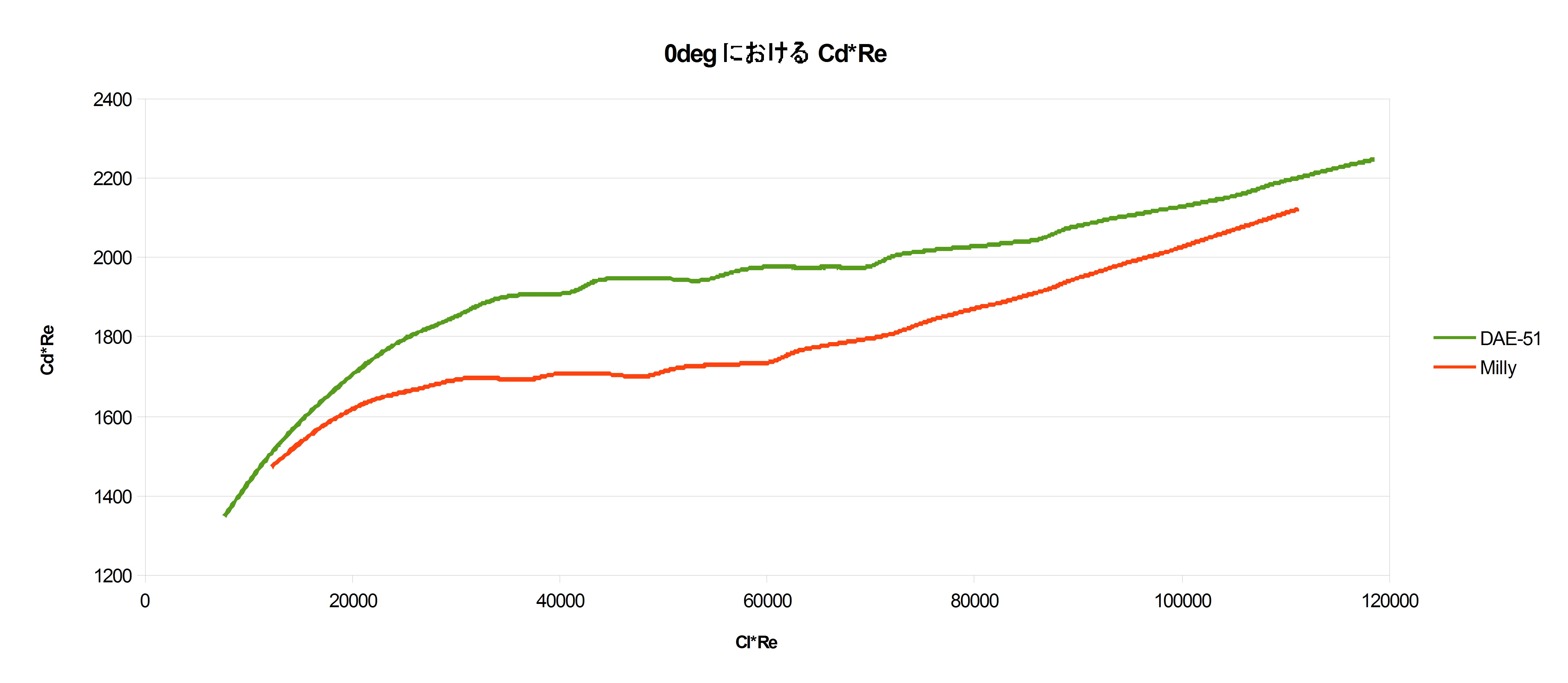

まず、こちらをご覧ください。

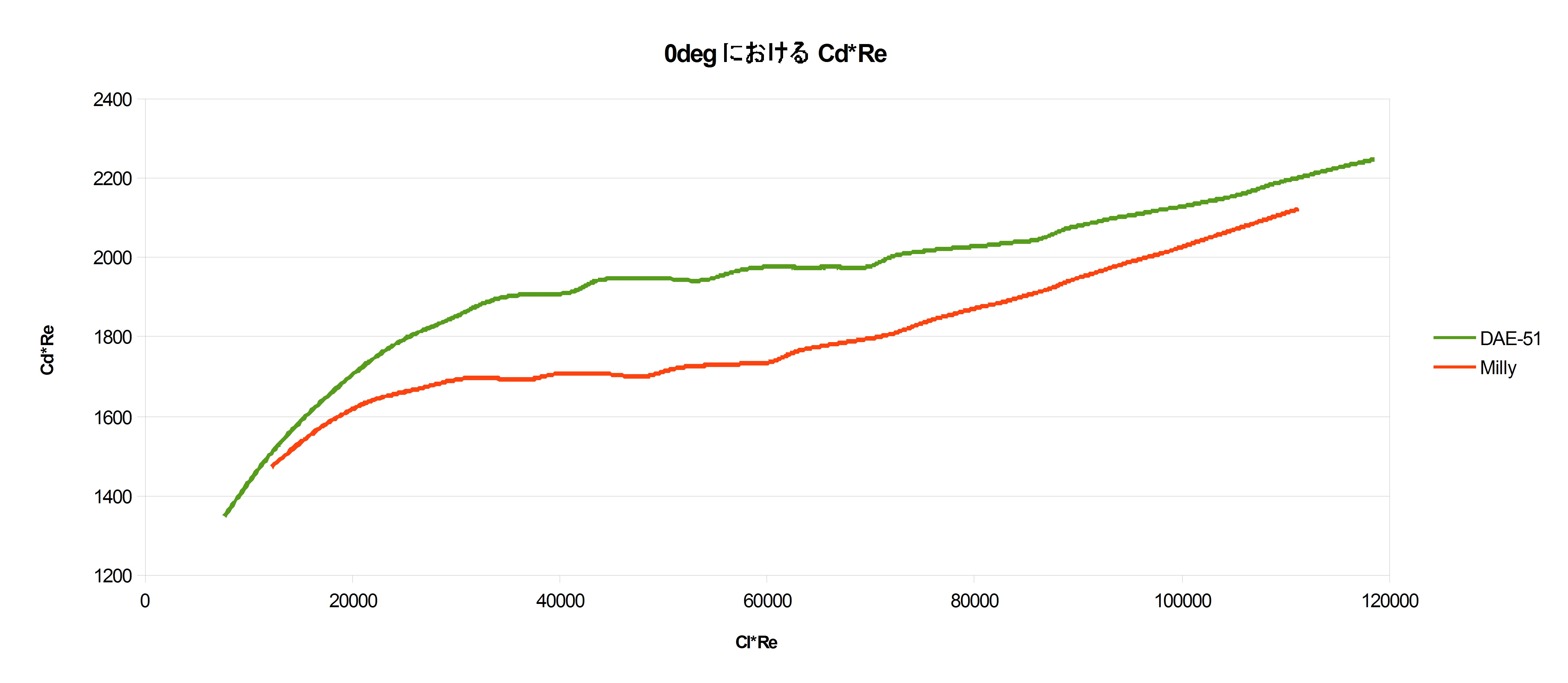

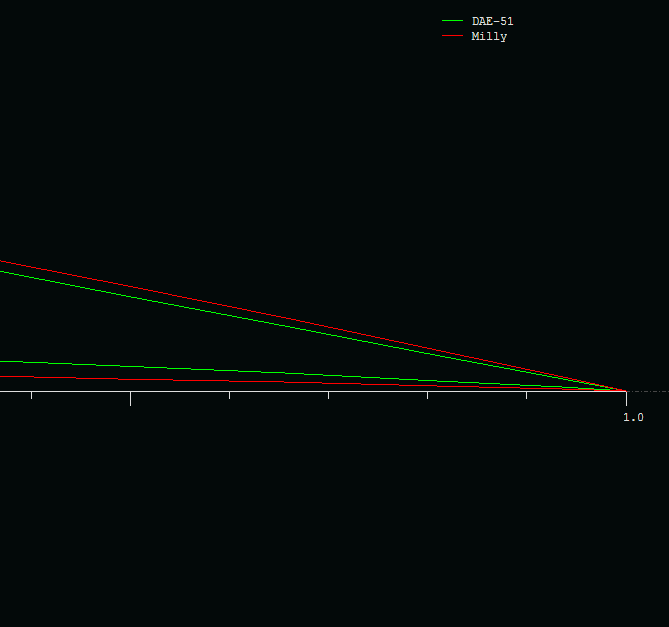

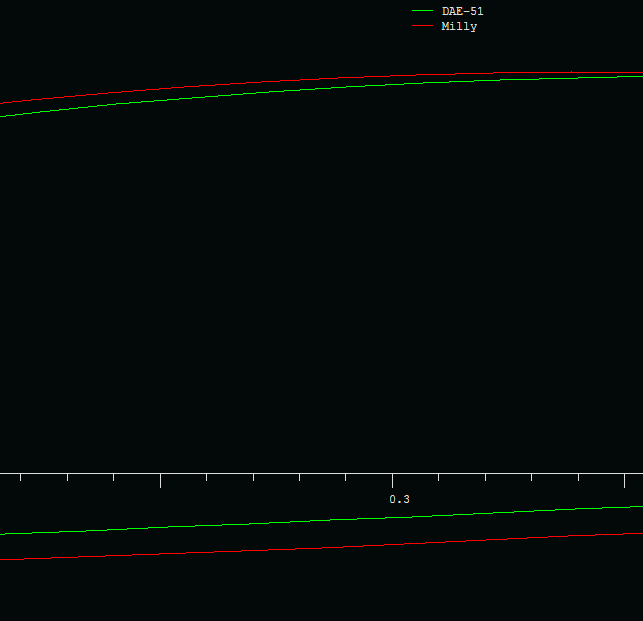

迎角0度のときの性能。(緑:DAE-51,赤:Milly)

一般にL/Dを見ることが多いと思いますが、Clも少し小さくしたかったんで僕は今回Cl×Reに対するCd×Reの値で考えました。(ちなみに、上図はRe数にすると50000~250000です。)

実際、前縁半径はDAE-51より大きいのにMillyの方が抗力が有意に小さくなっているのが分かります。

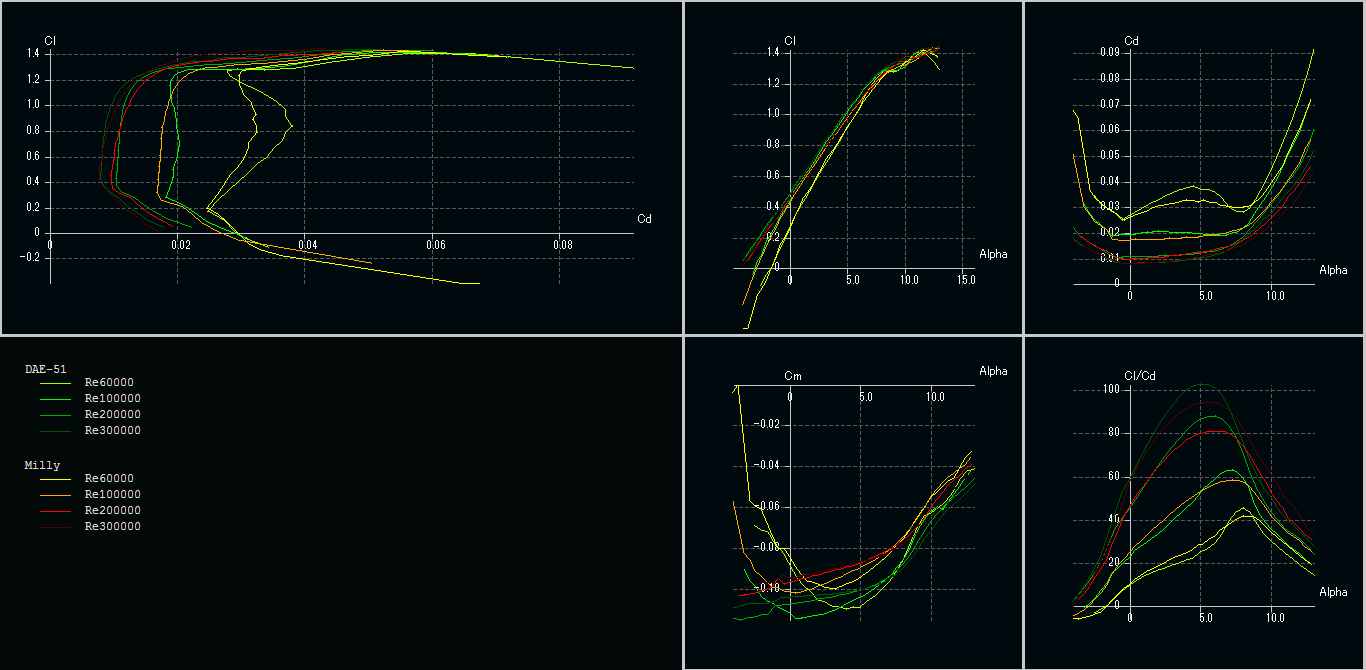

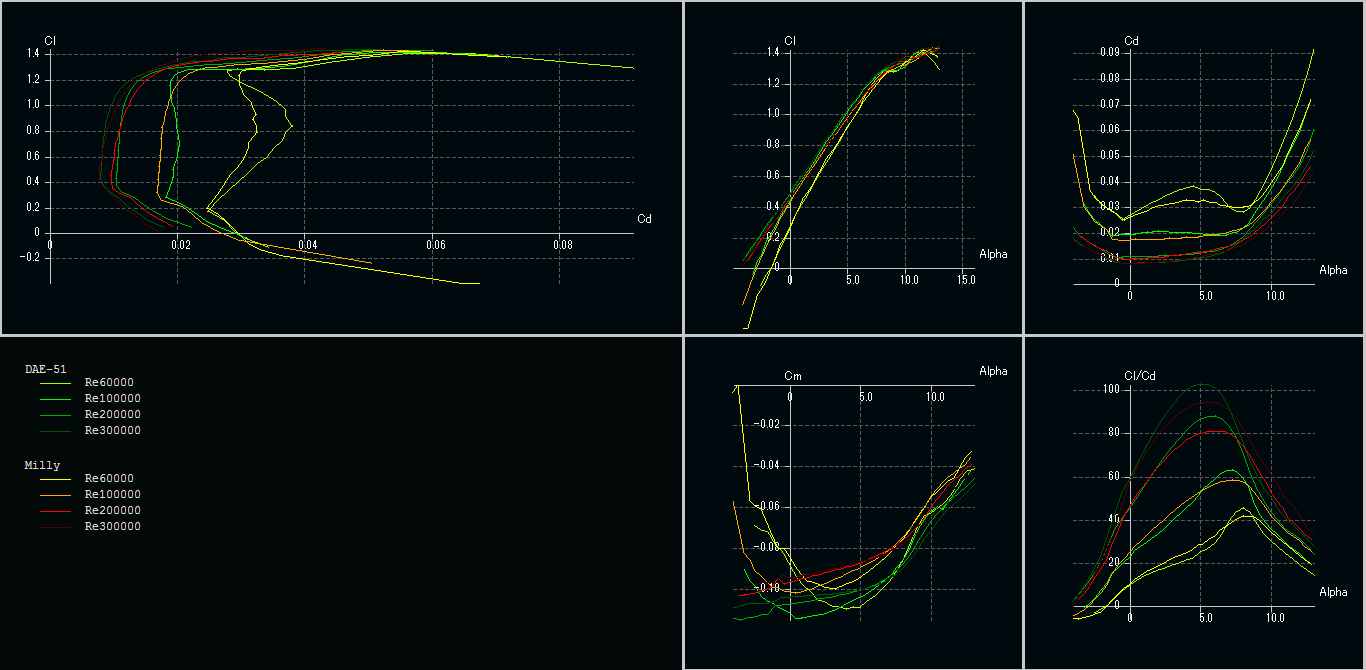

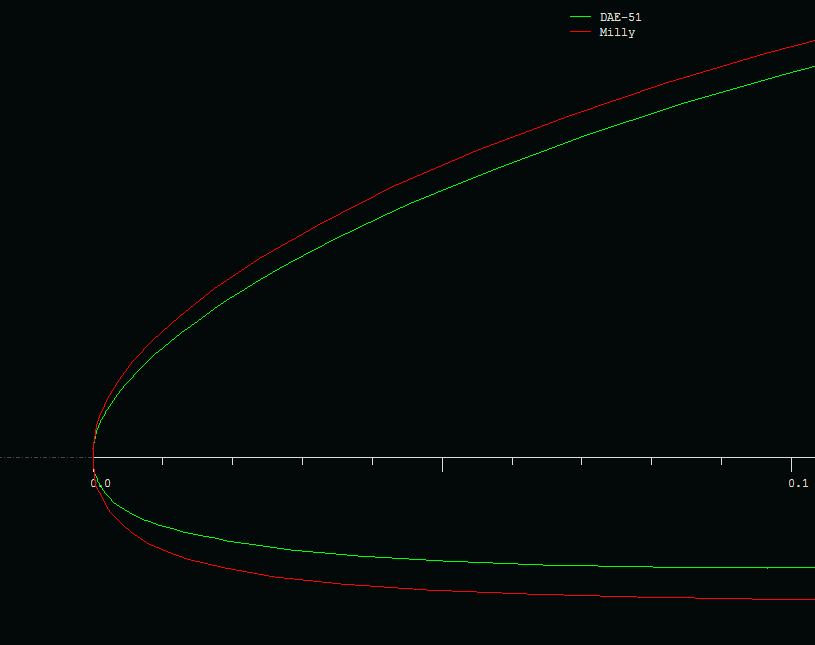

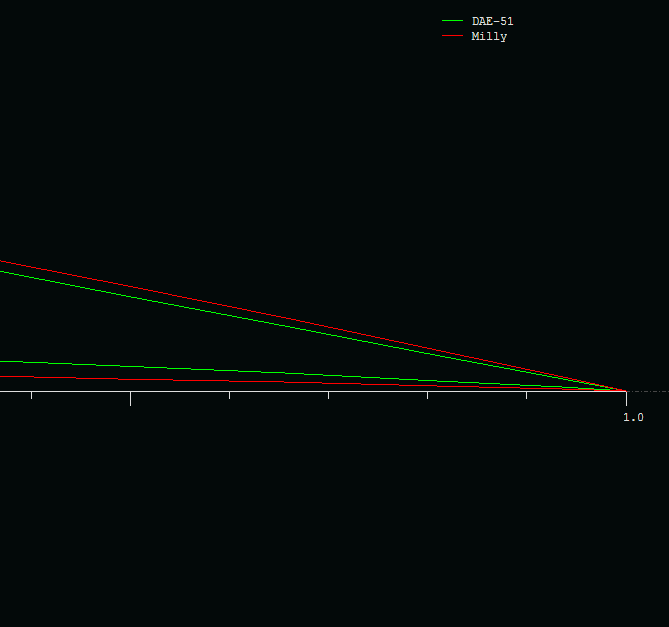

ちょっと見辛いですが、こちらは迎角変化。

3~8度くらいになるとDAE-51の方が有利かなと思いますが...、過去の琵琶湖本番のログを見ていて僕はこのぐらいならあんまり神経質にならなくてもいいかなと思います。

むしろ、岸から5kmまでの風が安定しない領域でも、旋回時でも、Millyの方がプロペラ効率は良くなっているのではと考えています。

そんな新翼型「Milly」ですが、DAE-51使用時に比べ、プロペラ効率では設計点で0.4~0.7%の向上が見込めました。(原田氏の設計手法において)

約0.5%とはどのくらいか。

今回DAE-51使用時よりも全機の出力で理論上約1.4Wの軽減に成功したので、重量に換算すると約520gの軽量化をしたことになります。

本番用のペラ重量が両ブレード合わせて例年より140g増なので、トータルで380gの軽量化に貢献したことになります。

つまり、ペラ1本分減ったのに等しいことになりますが、あれ?大したことないって?

そう思うチームはきっともっと他に軽量化すべきところがあるのではないでしょうか。

ただ、「Milly」の効率向上への寄与はこの数字だけでは表されていないと考えています。

人力飛行機のようなレイノルズ数の低い領域では形状抵抗が強く影響を及ぼしています。

つまり、人力飛行機では3次元の平面形よりもまず、翼型の再現性を優先するべきです。

その点で、前回の記事に挙げた作りやすさというのは、断面形の製作精度の向上に寄与するため、結果的に設計スペックに近づけることができるのです。

た、たぶん(;´・ω・)

また、Clを小さくしたので迎角を下げずに翼弦長を伸ばすことができました。

これはロバスト性を稼ぐためです。

ちょっと前の記事で今年は回転数が高い割に翼弦長が過去最大になったよ的なこと言いましたが、それはこれが原因というか、狙ってやったことでした。

最大翼弦長は263mmになりました。

これでもまだ他大に比べたらインパクトのある数字ではないと思います。

でも前回記事に掲載した諸元の推力23Nから考えたら…

※例年のWindnautsのペラは21~23cmくらいだった。

さて、本番用の方も着々と完成が近づいてきました。

後はコンパウンド掛けだけという状態です。

こちらも完成したらアップしようと思います。

あ、スピナー忘れてた。

ちなみに、要望があればMillyのdatファイルの公開も検討します。

それではまた。

プロペラ班

柳田

実際、Windnautsにも「設計で攻めて製作に無理させろ」って言ってくる人もいるくらいですし。

まず、こちらをご覧ください。

迎角0度のときの性能。(緑:DAE-51,赤:Milly)

一般にL/Dを見ることが多いと思いますが、Clも少し小さくしたかったんで僕は今回Cl×Reに対するCd×Reの値で考えました。(ちなみに、上図はRe数にすると50000~250000です。)

実際、前縁半径はDAE-51より大きいのにMillyの方が抗力が有意に小さくなっているのが分かります。

ちょっと見辛いですが、こちらは迎角変化。

3~8度くらいになるとDAE-51の方が有利かなと思いますが...、過去の琵琶湖本番のログを見ていて僕はこのぐらいならあんまり神経質にならなくてもいいかなと思います。

むしろ、岸から5kmまでの風が安定しない領域でも、旋回時でも、Millyの方がプロペラ効率は良くなっているのではと考えています。

そんな新翼型「Milly」ですが、DAE-51使用時に比べ、プロペラ効率では設計点で0.4~0.7%の向上が見込めました。(原田氏の設計手法において)

約0.5%とはどのくらいか。

今回DAE-51使用時よりも全機の出力で理論上約1.4Wの軽減に成功したので、重量に換算すると約520gの軽量化をしたことになります。

本番用のペラ重量が両ブレード合わせて例年より140g増なので、トータルで380gの軽量化に貢献したことになります。

つまり、ペラ1本分減ったのに等しいことになりますが、あれ?大したことないって?

そう思うチームはきっともっと他に軽量化すべきところがあるのではないでしょうか。

ただ、「Milly」の効率向上への寄与はこの数字だけでは表されていないと考えています。

人力飛行機のようなレイノルズ数の低い領域では形状抵抗が強く影響を及ぼしています。

つまり、人力飛行機では3次元の平面形よりもまず、翼型の再現性を優先するべきです。

その点で、前回の記事に挙げた作りやすさというのは、断面形の製作精度の向上に寄与するため、結果的に設計スペックに近づけることができるのです。

た、たぶん(;´・ω・)

また、Clを小さくしたので迎角を下げずに翼弦長を伸ばすことができました。

これはロバスト性を稼ぐためです。

ちょっと前の記事で今年は回転数が高い割に翼弦長が過去最大になったよ的なこと言いましたが、それはこれが原因というか、狙ってやったことでした。

最大翼弦長は263mmになりました。

これでもまだ他大に比べたらインパクトのある数字ではないと思います。

でも前回記事に掲載した諸元の推力23Nから考えたら…

※例年のWindnautsのペラは21~23cmくらいだった。

さて、本番用の方も着々と完成が近づいてきました。

後はコンパウンド掛けだけという状態です。

こちらも完成したらアップしようと思います。

あ、スピナー忘れてた。

ちなみに、要望があればMillyのdatファイルの公開も検討します。

それではまた。

プロペラ班

柳田

2015,07,10 Fri 13:36

設計の井上です。7/7(火)に第8回グラウンド飛行試験を行いました。

内容は飛行試験を5本と琵琶湖での機体運搬のシミュレーションで、飛行試験は初めの2本でラダーの操作練習、後の3本で頭上げでの飛行練習を目的に行いました。

次回の試験飛行は6/10(金)にグラウンドで行う予定で、頭上げでの飛行、ラダーの操作練習と発進練習を行います。

内容は飛行試験を5本と琵琶湖での機体運搬のシミュレーションで、飛行試験は初めの2本でラダーの操作練習、後の3本で頭上げでの飛行練習を目的に行いました。

次回の試験飛行は6/10(金)にグラウンドで行う予定で、頭上げでの飛行、ラダーの操作練習と発進練習を行います。

2015,07,09 Thu 20:28

設計の井上です。7/5(日)に第2回角田滑空場飛行試験を行いました。

内容は走行試験を1本と飛行試験を10本の計11本で、ヨー制御および偏流飛行を目的に行いました。

基本的には滑走路上を偏流飛行することを目標にしていましたが、偏流飛行の上達が見られ、また風も弱かったため飛行試験8、9本目はC字飛行を目指しました。

高度はほぼ制御できており、次回の角田では横風の強い状況での偏流飛行が出来れば良いと考えています。

内容は走行試験を1本と飛行試験を10本の計11本で、ヨー制御および偏流飛行を目的に行いました。

基本的には滑走路上を偏流飛行することを目標にしていましたが、偏流飛行の上達が見られ、また風も弱かったため飛行試験8、9本目はC字飛行を目指しました。

高度はほぼ制御できており、次回の角田では横風の強い状況での偏流飛行が出来れば良いと考えています。

2015,07,08 Wed 20:06

こんにちは。

ペラ班の柳田です。

ようやく仙台も梅雨入りしました。

東北南部では1967年と並び、1951年以来最も遅い梅雨入りらしく、やっとかという感じですね。

さて、今日はタイトル通り、今年のペラ設計についてお話しします。

といっても、分かってるとは思いますが、学部生のペラ設計なんて大したことできません。(笑)

まあ、あまり期待しないで暇があったら読んでください。

とりま諸元を。

推力 23N

巡航速度 7.3m/s

回転数 137rpm

ブレード枚数 2

外半径 1.56m

内半径 0.1m

有効迎角 0deg

必要出力 189.42W

効率 0.8864

では、何したかというか、というかたぶんほとんどこれに尽きます。

まず、はじめに1番大きな変更点は翼型を変えたことです。

去年まで多くのチームと同じようにDAE-51を使っていましたが、自作です。

一応注意書きしておくと、W○S○のOBの○田さんが作ったXG○Gは一切使っていません。

あれは、係数と選択する翼型をうまいこと調整してやればいい感じの翼型が出てくるのかもしれませんが、普通にやったら評価関数から考えてピーキーな翼型が出てきちゃうのであまりオススメしません。

じゃあお前は何したんだって?

その名も

「人力GA(仮)」

です。

ごめんなさい。

偉そうなこと言って何もしてなくてごめんなさい。

頭も要領も悪くてごめんなさい。

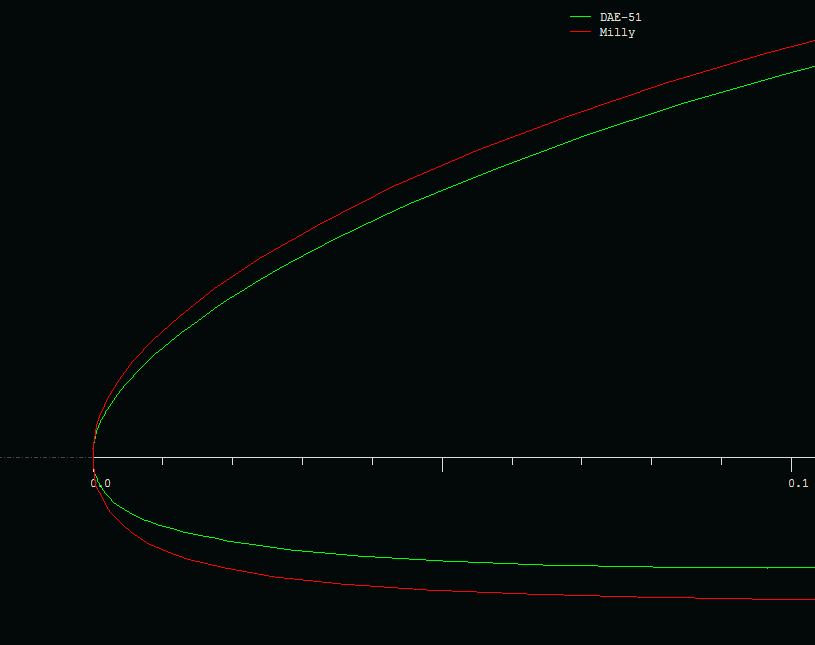

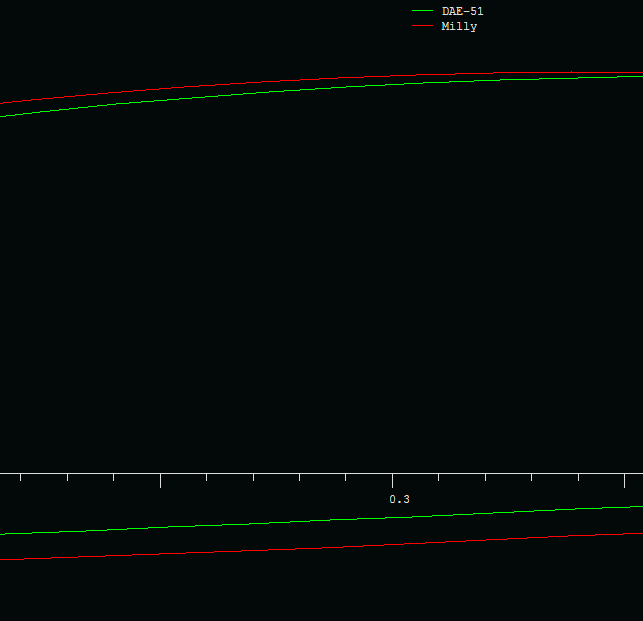

え~、仕切り直して、こんな形になりました。

赤:今年の新翼型

緑:DAE-51

ちなみに、名前は「Milly」と言います。

なぜ、一部しか見せないのか?

実は全体像はパッと見るとDAE-51とそこまで変わらないので違いをよく見てもらうためであって、決して印象操作とかではありません。(`・ω・´)キリッ

注目は前縁半径が大きくなった事ですかね。

これはリブを作っていても一番違いを感じるところでした。

すごく作りやすい。

DAE-51は曲率の変化が急で線が消えやすかった…。

※・・・Windnautsのペラはバルサリブにバルサプランク

そして次に翼厚が大きくなりました。

スパーはすっぽり入るし、剛性の確保もできるし。

最後にちょっと後縁角も大きくなりました。

これで特に下面の後縁の再現性が多少良くなりました。

どうしてもバルサペラだと後縁までリブを通せなくて形悪いんで。

まあ、そこがどう変わろうが多分性能は何も影響ないと思いますが、見た目の問題ですかね。

ぶっちゃけおまけポイントです。

後編へ続く

プロペラ班

柳田

追伸 今回Upした図はわざと後縁くっつけてあるんですが、XFLR5の中で用いている境界要素法からして後縁は離して計算させるのが正しいと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。誰かわかる人教えていただけないでしょうか。

ペラ班の柳田です。

ようやく仙台も梅雨入りしました。

東北南部では1967年と並び、1951年以来最も遅い梅雨入りらしく、やっとかという感じですね。

さて、今日はタイトル通り、今年のペラ設計についてお話しします。

といっても、分かってるとは思いますが、学部生のペラ設計なんて大したことできません。(笑)

まあ、あまり期待しないで暇があったら読んでください。

とりま諸元を。

推力 23N

巡航速度 7.3m/s

回転数 137rpm

ブレード枚数 2

外半径 1.56m

内半径 0.1m

有効迎角 0deg

必要出力 189.42W

効率 0.8864

では、何したかというか、というかたぶんほとんどこれに尽きます。

まず、はじめに1番大きな変更点は翼型を変えたことです。

去年まで多くのチームと同じようにDAE-51を使っていましたが、自作です。

一応注意書きしておくと、W○S○のOBの○田さんが作ったXG○Gは一切使っていません。

あれは、係数と選択する翼型をうまいこと調整してやればいい感じの翼型が出てくるのかもしれませんが、普通にやったら評価関数から考えてピーキーな翼型が出てきちゃうのであまりオススメしません。

じゃあお前は何したんだって?

その名も

「人力GA(仮)」

です。

ごめんなさい。

偉そうなこと言って何もしてなくてごめんなさい。

頭も要領も悪くてごめんなさい。

え~、仕切り直して、こんな形になりました。

赤:今年の新翼型

緑:DAE-51

ちなみに、名前は「Milly」と言います。

なぜ、一部しか見せないのか?

実は全体像はパッと見るとDAE-51とそこまで変わらないので違いをよく見てもらうためであって、決して印象操作とかではありません。(`・ω・´)キリッ

注目は前縁半径が大きくなった事ですかね。

これはリブを作っていても一番違いを感じるところでした。

すごく作りやすい。

DAE-51は曲率の変化が急で線が消えやすかった…。

※・・・Windnautsのペラはバルサリブにバルサプランク

そして次に翼厚が大きくなりました。

スパーはすっぽり入るし、剛性の確保もできるし。

最後にちょっと後縁角も大きくなりました。

これで特に下面の後縁の再現性が多少良くなりました。

どうしてもバルサペラだと後縁までリブを通せなくて形悪いんで。

まあ、そこがどう変わろうが多分性能は何も影響ないと思いますが、見た目の問題ですかね。

ぶっちゃけおまけポイントです。

後編へ続く

プロペラ班

柳田

追伸 今回Upした図はわざと後縁くっつけてあるんですが、XFLR5の中で用いている境界要素法からして後縁は離して計算させるのが正しいと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。誰かわかる人教えていただけないでしょうか。

2015,07,01 Wed 21:04